রবীন্দ্রনাথের ঝাড়খন্ড প্রীতি ও বাঙালি সমাজে তার প্রভাব

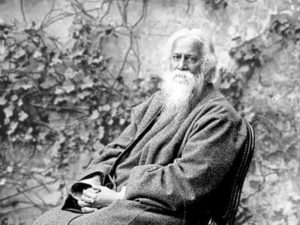

দাবদাহ লাইভ, ঝাড়খন্ড থেকে বিদ্রোহ কুমার মিত্রঃ বাঙালির অন্যতম শ্রেষ্ঠ পার্বণ রবীন্দ্রপার্বণ। একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক অতিবাহিত হয়ে গেলেও রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিকতা এতটুকু কমেনি বরং উওরোওর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কবি জন্মেছিলেন এবং বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের আগেই তাঁর তিরোধান হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ দেখার অভিজ্ঞতা ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মহড়ার উত্তাপ থেকে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ‘সভ্যতার সংকট’। একনায়কতন্ত্রের দাপট, স্বৈরতন্ত্রের আগ্রাসন, ক্ষমতাবানদের সীমাহীন লোভ প্রতি পদে মানবতাকে দলিত মথিত করে বিশ্বকে ‘আবাসযোগ্য’ করে তুলতে উদ্যত। স্বাভাবিকভাবে ‘শান্তির লালিত বাণী ‘ব্যর্থ পরিহাসের মতন শোনাচ্ছে। বিশ্বকবির প্রাসঙ্গিকতা বোধকরি এই মূহুর্তে সব থেকে বেশি। কারণ তিনিই সব কিছু সংকীর্ণতার উর্দ্ধে আজীবন অবস্থান করেছিলেন। কোনও তুচ্ছতা, সংকীর্ণতা কবিকে তাঁর কর্মসাধনা থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি। তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন ‘মাটির টান’। ‘ভূমি সম্পদের বিত্তহরণ’-এর বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলেন, গড়ে তুলেছিলেন সমবায়। কবির নিরন্তর পরীক্ষা নিরীক্ষা কখনই তাকে লক্ষ্যচ্যুত করতে পারেনি। সদাসর্বদা ‘নরদেবতা’কে তিনি পুজো করে গেছেন। তার শয়নে স্বপনে জাগরণে সর্বদাই স্থান পেয়েছে ‘মানুষ’। যে মানুষ সমাজের উচ্চস্তরে বাস করে না, যে বাস করে পল্লীর নিভৃত প্রান্তে, তাকেই কবি আপন করে নিয়েছেন। তার মূঢ় ম্লান মুখে ভাষা জোগাতে, তাকে বাঁচার আশা দেখাতে কবি সর্বস্ব পণ করেছেন। হেলায় ফিরিয়ে দিয়েছেন রাজ স্বীকৃতি। ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্দ্ধে উঠে স্থান দিয়েছেন সমষ্টির স্বার্থকে। জমিদার হয়েও বুকে টেনে নিয়েছেন প্রজাকে। শুধু নামে নয়, বাস্তবিক অর্থেই তিনি বাঙালির জীবনের রবি। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিপ্রেমী ছিলেন। প্রকৃতির বুকে তিনি বারবার ফিরে গেছেন। গাছ পালা নদনদী পাখি সব উঠে এসেছে তাঁর কবিতায়-গানে। তাইতো তিনি এসেছিলেন হাজারিবাগ, গিরিডি দেওঘর, মধুপুরে। একবার নয় একাধিকবার। থেকেছেন দিনের পর দিন। অসুস্থ কন্যা রেণুকাকে নিয়ে কবি হাজারিবাগ আসেন। সেই সময় হাজারিবাগ যাওয়া বেশ কিছু কঠিন ছিল। রেল পথে মধুপুর এসে গিরিডি হয়ে হাজারিবাগ। এই বার বার আসা যাওয়াতে তিনি এক প্রকার সাঁওতাল পরগণার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন বলা যায়, তাইতো সাঁওতাল পরগণার কয়েক একর জমি কিনে চাষবাস করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন তিনি। যেমনটি উল্লেখ আছে অনাথ বন্ধু চেট্টোপাধ্যায়ের লেখা ‘ছুটির নিমন্ত্রণে পশ্চিম’ বইটিতে। মধুপুর রেল স্টেশনের কাছেই ঠাকুর পরিবারের অনেক স্মৃতি যা আজও বিদ্যমান। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ি ‘টেগোর কট’যা রাজবাড়ী বলেই খ্যাত ছিল। এই রাজবাড়ীর একপ্রান্তে আছে রানিমহল। সেখানে আছে এক বিশাল টাওয়ার যার চূড়া থেকে নজরে পড়ে মধুপুর শহরের ছবি। বিস্তীর্ণ বাগান ভরা আম, কাঁঠাল, লিচু ও না না রকম ফল ও ফুলের গাছে। গেটের পাশের পাতকুয়ো থেকে প্রতিদিন ১৪টা পিতলের কলসি করে জল যেত কলকাতা ঠাকুর বাড়িতে। জলভরা কলসিগুলো রাতের ট্রেনে গিয়ে, আবার খালি হয়ে ফিরে আসত দুপুরের ট্রেনে। মধুপুরের জল আর হাওয়া- এই আকর্ষণেই তো মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের ‘টেগোর কট’এর পরিকল্পনা। পরবর্তীকালে এই সম্পত্তি হাতবদল হয়ে চলে আসে স্বর্গত সমর মিত্রের কাছে। তিনি ঠাকুর পরিবারের কাছ থেকে এই সম্পত্তি ক্রয় করেন। এই সমর মিত্রর কনিষ্ঠ পুত্র অধীপ মিত্র ছিলেন আমার বাল্য বন্ধু। সেই সুবাদে এই রাজবাড়ীর কাহিনী নিয়ে সময়ে সময়ে তার সাথে আলোচনা হতো। একই ভাবে ঝাড়খণ্ডের রাজধানী রাঁচিতেও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিবারের অনেক স্মৃতি রয়েছে। ‘ঠাকুর পাহাড়’ হল রাঁচির ত্রকটি প্রশংসা করার উপযুক্ত স্থান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড় ভাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১২ সালে তাঁর স্ত্রী কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পর এখানে আসেন ও বসতি স্থাপন করেন। পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার সময় কুসুমতলা একটি জায়গা যেখানে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বসে প্রার্থনা করতেন। অনেক সুন্দর সুন্দর গান এখানে বসেই তিনি লিখেছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষ জীবনের কয়েকটা বছর এখানেই কেটেছিল। এখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর নামেই এই পাহাড়ের নাম হয় টেগোর হিল। প্রতি বছর এই টেগোর হিলে রবীন্দ্রজয়ন্তীতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। টেগোর হিলের শান্তিধামের বারান্দায় বসে স্থানীয় শিল্পীরা গান ও আবৃত্তির মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। কানু বিনে যেমন গীত হয় না তেমন রবি বিনে বাঙালী হয় না। তা সে যেখানেই থাকুক না কেন। তাকে শুধু মাত্র পঁচিশে বৈশাখের ফ্রেমে আটকে রাখার অপপ্রয়াস যুগ যুগ ধরে চলে আসলেও শেষ পর্যন্ত সব অপপ্রয়াসকে স্তব্ধ করে দিয়ে তিনি জীবন্ত হয়ে উঠেছেন, প্রতিটি সংকটে পথনির্দেশ করেছেন, শুনিয়েছেন ‘আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী’র প্রাণের কথা। (লেখক ঝাড়খন্ড বাঙালী সমিতির সভাপতি)

দাবদাহ লাইভ, ঝাড়খন্ড থেকে বিদ্রোহ কুমার মিত্রঃ বাঙালির অন্যতম শ্রেষ্ঠ পার্বণ রবীন্দ্রপার্বণ। একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক অতিবাহিত হয়ে গেলেও রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিকতা এতটুকু কমেনি বরং উওরোওর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কবি জন্মেছিলেন এবং বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের আগেই তাঁর তিরোধান হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ দেখার অভিজ্ঞতা ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মহড়ার উত্তাপ থেকে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ‘সভ্যতার সংকট’। একনায়কতন্ত্রের দাপট, স্বৈরতন্ত্রের আগ্রাসন, ক্ষমতাবানদের সীমাহীন লোভ প্রতি পদে মানবতাকে দলিত মথিত করে বিশ্বকে ‘আবাসযোগ্য’ করে তুলতে উদ্যত। স্বাভাবিকভাবে ‘শান্তির লালিত বাণী ‘ব্যর্থ পরিহাসের মতন শোনাচ্ছে। বিশ্বকবির প্রাসঙ্গিকতা বোধকরি এই মূহুর্তে সব থেকে বেশি। কারণ তিনিই সব কিছু সংকীর্ণতার উর্দ্ধে আজীবন অবস্থান করেছিলেন। কোনও তুচ্ছতা, সংকীর্ণতা কবিকে তাঁর কর্মসাধনা থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি। তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন ‘মাটির টান’। ‘ভূমি সম্পদের বিত্তহরণ’-এর বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলেন, গড়ে তুলেছিলেন সমবায়। কবির নিরন্তর পরীক্ষা নিরীক্ষা কখনই তাকে লক্ষ্যচ্যুত করতে পারেনি। সদাসর্বদা ‘নরদেবতা’কে তিনি পুজো করে গেছেন। তার শয়নে স্বপনে জাগরণে সর্বদাই স্থান পেয়েছে ‘মানুষ’। যে মানুষ সমাজের উচ্চস্তরে বাস করে না, যে বাস করে পল্লীর নিভৃত প্রান্তে, তাকেই কবি আপন করে নিয়েছেন। তার মূঢ় ম্লান মুখে ভাষা জোগাতে, তাকে বাঁচার আশা দেখাতে কবি সর্বস্ব পণ করেছেন। হেলায় ফিরিয়ে দিয়েছেন রাজ স্বীকৃতি। ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্দ্ধে উঠে স্থান দিয়েছেন সমষ্টির স্বার্থকে। জমিদার হয়েও বুকে টেনে নিয়েছেন প্রজাকে। শুধু নামে নয়, বাস্তবিক অর্থেই তিনি বাঙালির জীবনের রবি। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিপ্রেমী ছিলেন। প্রকৃতির বুকে তিনি বারবার ফিরে গেছেন। গাছ পালা নদনদী পাখি সব উঠে এসেছে তাঁর কবিতায়-গানে। তাইতো তিনি এসেছিলেন হাজারিবাগ, গিরিডি দেওঘর, মধুপুরে। একবার নয় একাধিকবার। থেকেছেন দিনের পর দিন। অসুস্থ কন্যা রেণুকাকে নিয়ে কবি হাজারিবাগ আসেন। সেই সময় হাজারিবাগ যাওয়া বেশ কিছু কঠিন ছিল। রেল পথে মধুপুর এসে গিরিডি হয়ে হাজারিবাগ। এই বার বার আসা যাওয়াতে তিনি এক প্রকার সাঁওতাল পরগণার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন বলা যায়, তাইতো সাঁওতাল পরগণার কয়েক একর জমি কিনে চাষবাস করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন তিনি। যেমনটি উল্লেখ আছে অনাথ বন্ধু চেট্টোপাধ্যায়ের লেখা ‘ছুটির নিমন্ত্রণে পশ্চিম’ বইটিতে। মধুপুর রেল স্টেশনের কাছেই ঠাকুর পরিবারের অনেক স্মৃতি যা আজও বিদ্যমান। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ি ‘টেগোর কট’যা রাজবাড়ী বলেই খ্যাত ছিল। এই রাজবাড়ীর একপ্রান্তে আছে রানিমহল। সেখানে আছে এক বিশাল টাওয়ার যার চূড়া থেকে নজরে পড়ে মধুপুর শহরের ছবি। বিস্তীর্ণ বাগান ভরা আম, কাঁঠাল, লিচু ও না না রকম ফল ও ফুলের গাছে। গেটের পাশের পাতকুয়ো থেকে প্রতিদিন ১৪টা পিতলের কলসি করে জল যেত কলকাতা ঠাকুর বাড়িতে। জলভরা কলসিগুলো রাতের ট্রেনে গিয়ে, আবার খালি হয়ে ফিরে আসত দুপুরের ট্রেনে। মধুপুরের জল আর হাওয়া- এই আকর্ষণেই তো মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের ‘টেগোর কট’এর পরিকল্পনা। পরবর্তীকালে এই সম্পত্তি হাতবদল হয়ে চলে আসে স্বর্গত সমর মিত্রের কাছে। তিনি ঠাকুর পরিবারের কাছ থেকে এই সম্পত্তি ক্রয় করেন। এই সমর মিত্রর কনিষ্ঠ পুত্র অধীপ মিত্র ছিলেন আমার বাল্য বন্ধু। সেই সুবাদে এই রাজবাড়ীর কাহিনী নিয়ে সময়ে সময়ে তার সাথে আলোচনা হতো। একই ভাবে ঝাড়খণ্ডের রাজধানী রাঁচিতেও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিবারের অনেক স্মৃতি রয়েছে। ‘ঠাকুর পাহাড়’ হল রাঁচির ত্রকটি প্রশংসা করার উপযুক্ত স্থান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড় ভাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১২ সালে তাঁর স্ত্রী কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পর এখানে আসেন ও বসতি স্থাপন করেন। পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার সময় কুসুমতলা একটি জায়গা যেখানে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বসে প্রার্থনা করতেন। অনেক সুন্দর সুন্দর গান এখানে বসেই তিনি লিখেছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষ জীবনের কয়েকটা বছর এখানেই কেটেছিল। এখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর নামেই এই পাহাড়ের নাম হয় টেগোর হিল। প্রতি বছর এই টেগোর হিলে রবীন্দ্রজয়ন্তীতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। টেগোর হিলের শান্তিধামের বারান্দায় বসে স্থানীয় শিল্পীরা গান ও আবৃত্তির মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। কানু বিনে যেমন গীত হয় না তেমন রবি বিনে বাঙালী হয় না। তা সে যেখানেই থাকুক না কেন। তাকে শুধু মাত্র পঁচিশে বৈশাখের ফ্রেমে আটকে রাখার অপপ্রয়াস যুগ যুগ ধরে চলে আসলেও শেষ পর্যন্ত সব অপপ্রয়াসকে স্তব্ধ করে দিয়ে তিনি জীবন্ত হয়ে উঠেছেন, প্রতিটি সংকটে পথনির্দেশ করেছেন, শুনিয়েছেন ‘আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী’র প্রাণের কথা। (লেখক ঝাড়খন্ড বাঙালী সমিতির সভাপতি)